- Окультуривание растений

- Окультуривание растений

- Тест для 5 класса по теме «Первобытные земледельцы и скотоводы»

- Что выращивали античные земледельцы?

- Египтяне придерживались вегетарианской диеты

- Опиумный мак

- Папирус – важная культура для Египта

- Лён и эммер

- Египтяне работали на полях крупных землевладельцев

- Женщины занимались натуральным обменом

- Почему победили земледельцы, а не охотники.

- Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

- Популярные статьи

- История земледелия

- Древние времена

- Античность

- § 6. Древние земледельцы и скотовод

- Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

- Популярные статьи

- История земледелия

- Древние времена

- Античность

Окультуривание растений

Окультуривание растений

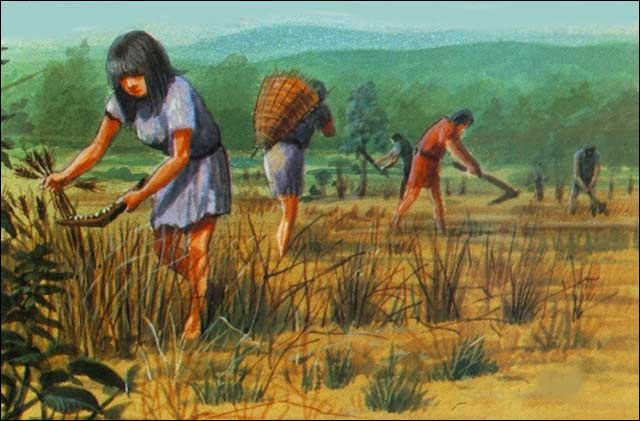

Древний человек давно приметил, что в отличие от других они являются съедобными растениями. Дикую пшеницу, оказывается, можно есть и просто так.

Советский ученый Н.И. Вавилов в свое время разработал и обосновал метод, по которому оказалось возможным определять центры происхождения растительных культур. Согласно проведенным им исследованиям выяснилось, что подавляющее большинство из известных культурных растений ведет свое происхождение всего из восьми очагов. Все они сосредоточены преимущественно в горных тропических и субтропических областях — это Анды, Гималаи, горные регионы Африки и средиземноморских стран, горный Китай. В сущности, только узкая полоса суши земного шара сыграла основную роль в истории мирового земледелия, делает вывод ученый6.

В районе «плодородного полумесяца» (рис. 26) произрастал злак с крупными зернами. Это была дикая пшеница. Она размножается, когда зрелые колосья раскрываются и из них выпадают зерна. Длинная и жесткая ость помогает им с помощью ветра улетать далеко от материнского растения и после падения на землю прочно закрепляться в почве. Этот способ размножения, естественный в природе, создавал древнему собирателю неудобства. Он либо должен был собирать незрелые колосья, либо терял много зерен

при сборе урожая. Вероятно, именно эти недостатки и стали причиной окультуривания пшеницы.

Первыми растениями, которые стали сеять люди, были пшеница и ячмень. Окультуренные растения настолько изменились по сравнению с дикорастущими, что выведенные сорта уже не могли произрастать без вмешательства человека. Опыты исследователя в области земледелия Д.Р. Харлана показали, что дикая пшеница отличалась такой густотой произрастания, что семья древнего собирателя за три недели работы могла собрать больше зерна, чем ей было необходимо на целый год.

И сегодня дикая пшеница в обильном количестве растет на холмистых склонах Ближнего Востока. Человек, работая по технологии неолита, без особых усилий может насобирать килограмм пшеницы. Дикорастущая пшеница быстро созревает, и урожай можно собирать с периодичностью в три недели. Семья опытных собирателей могла за эти три недели собрать достаточно пшеницы (около 1 т), чтобы питаться в течение целого года. Однако собрав пшеницу, ее надо было где-то хранить. Построили амбары. Их надо было охранять и долгое время оставаться поблизости от этого источника пищи. Так появился еще один стимул к оседлому образу жизни.

Когда урожай убирали в жилище, часть зерен, вероятно, теряли, и некоторые из них падали в плодородную почву, так как поселения обычно находились вблизи водоемов и вдали от гористой местности, где преимущественно произрастала дикая пшеница. Растения, взошедшие на следующий год, относились, как правило, к тому виду, который не мог разбрасывать зерна. Кроме того, они росли ближе к селению, поэтому их собирали в первую очередь. Постоянное повторение этого стихийного отбора привело к тому, что в конце концов самые большие и урожайные поля пшеницы оказались вблизи поселений. Так был сделан решающий шаг к обработке земли.

Иногда охотники и собиратели ухаживали за полезными растениями — пропалывали, подрезали, охраняли молодые побеги. Выкапывая съедобные клубни и коренья, они прореживали густые заросли и перекапывали землю. Охотники и собиратели Юго- Восточной Азии умели даже пересаживать дикие клубнеплоды, аборигены Австралии иногда сажали косточки древесных и кустарниковых плодов, зерна злаков.

Это касалось не только съедобных растений, но и таких, которые давали тень или отмечали границы общинных территорий.

Первыми растениями, которые окультурили примерно 8,8 тыс. лет назад в Китае, были рис и просо. Просо — высокое грубое травянистое растение, которое и сейчас растет в Северном Китае. Родиной его дикорастущего предка были безлесные районы в среднем течении Хуанхэ, где распространены лессовые почвы. Уже в начале III тысячелетия до н.э. в деревнях Северного Китая повсеместно выращивали просо. Эти поселения были довольно большими (в них иногда жили до 600 человек). Множество обнаруженных при раскопках хранилищ зерна свидетельствуют о высоком уровне земледелия. Просо, которым питается треть населения земного шара, в США используется в качестве корма для птиц.

Рис — важнейшую сельскохозяйственную культуру Китая — выращивают с конца III тысячелетия до н.э. Его дикая разновидность росла в субтропических районах Южного Китая. Доместикация же риса, вероятно, произошла в Южной Индии или Юго-Восточной Азии. Найдены подтверждения еще более ранней обработки почвы в Юго-Восточной Азии. В Таиланде были обнаружены семена культурных сортов фасоли и гороха, выращенных в VIII тысячелетии до н.э. Рис здесь возделывали, вероятно, на несколько тысячелетий раньше, чем в Китае.

В Америке — Мексике и Перу — среди первых растений человек окультурил кукурузу и картофель. В Мексике с ее разнообразными климатическими условиями и видами почв для этого были особенно хорошие предпосылки. В результате появилось несколько видов съедобных дикорастущих растений. Однако в Мексике они росли на обширных пространствах, поэтому в отличие от Ближнего Востока переход к оседлому образу жизни здесь произошел несколько позже. Первые развитые цивилизации в этом регионе сложились почти на 2 тыс. лет позже, чем в Месопотамии (к началу I тысячелетия до н.э.). В Центральной Америке важнейшим компонентом пищи была кукуруза. Первые находки, связанные с этим растением, относятся к периоду 5,2-3,4 тыс. лет до н.э. Еще раньше выращивали тыкву и бобы. Подтверждения существования земледелия в эпоху неолита в Америке были найдены в пещерах у Мексиканского залива южнее Рио-Гранде (около VII тысячелетия до н.э.).

Высокогорные районы Перу, богатые водой и животными, были заселены, вероятно, еще к XV тысячелетию до н.э. Наиболее древние находки, свидетельствующие о выращивании растений, датируют ранее 5600 г. до н.э. Особые климатические условия прибрежных областей Тихого океана не создавали благоприятных предпосылок для развития сельского хозяйства. Здесь хорошо росла только тыква. В этом районе растения систематически выращивали лишь с середины III тысячелетия до н.э., когда на Тихоокеанское побережье из внутренних районов континента проникла технология возделывания культур.

Так, почти во всех частях Старого Света стали культивировать пшеницу, ячмень, овес, чечевицу и горох; в Америке возделывали тыкву, авокадо, фасоль (бобы) и кукурузу; в Восточной Азии — миндаль, бобы, огурцы, горох, пшеницу и просо, которое вплоть до II тысячелетия до н.э. было в Китае важнее риса. Благодаря тому что пищи было достаточно, охотники меньше рисковали и гибли, они больше не убивали своих новорожденных (что неизбежно для выживания кочующих охотников). В результате существенно возросла численность населения. Часто людей на определенной территории становилось так много, что они не могли прокормиться, поэтому отдельные группы отправлялись на поиски новых мест.

Сегодня необходимых людям протеина и калорий дают хлебные злаки. В мировом рационе их процентный вклад ныне выглядит так: пшеница — 28%, кукуруза и маис — 27, рис — 25, ячмень — 10, другие злаки — 10%1.

Тест для 5 класса по теме «Первобытные земледельцы и скотоводы»

Тест « Первобытные земледельцы и скотоводы»

По мнению ученых, земледелие и обработка металлов появились:

Что выращивали античные земледельцы?

В Древнем Египте земледелие являлось основой экономики. Оно было очень важно для благополучной жизни людей. Сначала сельское хозяйство стало развиваться в северной части Египта в районе дельты. Там были очень плодородные почвы. Это происходило с 6000 по 3150 годы до нашей эры. Но имеются свидетельства, что в этом районе занимались земледелием намного раньше, примерно с 800 года до нашей эры.

Историки считают, что земледелие в Древнем Египте было, как наука и практика. Египтяне учились превращать плодородные почвы в обширные поля, приносящие хороший урожай. Это они делали после каждого разлива Нила. Каждый год он выходил из берегов и затоплял земли вокруг. Вместе с водой на поля выливался и ил, наполняя почву питательными веществами. Это позволяло египтянам заниматься земледелием и собирать богатые урожаи. Без этого никогда бы не было такой развитой культуры в Древнем Египте.

Египтяне придерживались вегетарианской диеты

У древних египтян была в основном вегетарианская диета. Мясо они конечно ели, но очень редко. Оно было дорогим, и им питались в большей степени знатные и богатые люди. Бедняки видели мясо на своём столе только по праздникам. Бедные крестьяне чаще употребляли рыбу, которую знать считала нечистой пищей. Жрецам было запрещено её есть.

Опиумный мак

На полях Египта выращивались разные культуры. Одной из них был эммер – пшеница. Также египтяне выращивали на своих полях нут, чечевицу, ячмень, кунжут, кукурузу. Были среди выращиваемых культур и овощи: салат, лук, чеснок. Ещё египтяне сеяли на плодородной земле лён, папирус и растение, из которого делали касторовое масло. Это было в период Нового царства с 1570 по 1069 год до нашей эры. Фивы той поры славились производством опиумного мака. Эта культура перешла и к египтянам. Лечебные свойства опиума были ещё известны шумерам в 3400 году до нашей эры. Они называли его хул гил, что значит растение радости. От шумеров выращивание опиумного мака перешло и другим народам: ассирийцам и египтянам. Торговля опиумом стала очень прибыльным занятием. От этого росло богатство и благополучие древних городов.

Папирус – важная культура для Египта

Очень важным для Египта было и выращивание папируса. Из него чаще всего производили бумагу. Но не только её. Папирус шёл на изготовление игрушек. Из него плели корзины, верёвки и коврики, делали обувь и шторы. Он служил и для приготовления пищи. Небольшие рыбацкие лодки тоже делали из папируса. В Египте работало целое производство, на котором изготавливали касторовое масло. Измельчённые стебли папируса использовались для производства масла для ламп. Из них ещё делали тонизирующее средство.

Лён и эммер

Важной сельскохозяйственной культурой для Египта был и лён. Из него плели верёвки и нити, из которых затем делали ткани для одежды. Лён также был нужен для изготовления обуви. Зерновая культура эммер использовалась и для производства пива. Оно было очень популярно среди египтян. Но в основном из зерна пекли хлеб. Он был основным продуктом на столе жителей Древнего Египта. Но когда Египет был захвачен римлянами, то производство пшеницы (эммера) резко сократилось.

Вместо пива римляне предпочитали пить вино, поэтому они стали больше выращивать виноград. Но до колонизации Римом пшеница была одной из самых важных сельскохозяйственных культур, выращиваемых египтянами, если не считать папирус.

Египтяне работали на полях крупных землевладельцев

Заниматься земледелием могли в Египте и отдельные крестьяне. Они выращивали разные культуры, а затем платить налог в государственную казну. Но таких частников в те времена было довольно мало. Большинство же крестьян работали на землях, принадлежащих крупным землевладельцам. Ими были священнослужители, знать и другие богачи. Крестьяне работали на их полях, отдавая хозяину земли весь урожай. За это они получали небольшую плату. Семья таких наёмных рабочих имела небольшие сады около своих домов. Этот урожай они использовали для себя. Основной работой населения было сельское хозяйство. Оно было источником пропитания и достатка египтян.

Женщины занимались натуральным обменом

Египетские женщины не пахали землю. Они ухаживали за скотиной. А во время сбора урожая они обычно шли за рабочими и подбирали те кукурузные початки, что остались в поле после уборки. Также женщины готовили еду для работников на свежем воздухе. Обменом продуктами занимались тоже женщины.

Они могли обменять, например, рыбу на кувшин пива у соседки. Такой обмен стал основой египетской экономики. Это позволяло превращать излишки в другие нужные для хозяйства вещи. Мужья же в это время получали за свой труд деньги. Продукты из семейного сада тоже служили товаром для обмена.

Деньгами в Египте был дебен. Например, пять литров эммера можно было купить за один дебен. За такую же сумму можно было приобрести и пару простых сандалий. Египтяне очень часто покупали пшеницу, ячмень, масло для еды и для ламп. Такой бартер был во всех египетских деревнях. Такой же натуральный обмен был и в международной торговле.

Собранный урожай хранился на местах. Часть его собиралась государством. Зерно перевозили в хранилища, принадлежащие фараону. Это был так называемый налог.

После того, как римляне захватили Египет, он стал «житницей» Рима. Египтяне стали снабжать продуктами всё больше разрастающуюся империю. Это было вплоть до VII века, пока его не захватили арабы. Сельскохозяйственная деятельность остаётся очень важной областью экономики Египта и в наши дни. Египтяне сейчас используют для обработки земли и сбора урожая новые технологии.

Почему победили земледельцы, а не охотники.

Когда-то охотниками-собирателями были все жители планеты без исключения. Зачем некоторым из них вообще понадобилось не добывать, а производить продовольствие?

С современной точки зрения вопрос «Зачем?» поначалу кажется неразумным — настолько нам очевидна ущербность жизни охотников-собирателей. По сложившемуся мнению, эти люди были обречены на тяжкий труд, ежедневный поиск пропитания, зачастую на грани голодной смерти; у них отсутствовали такие элементарные материальные удобства, как мягкая постель и теплая одежда; чаще всего их ждала ранняя смерть.

Большинство крестьян- земледельцев и скотоводов, которые и составляют основную массу производителей пищи в современном мире, вовсе не обязательно живут лучшей жизнью, чем охотники-собиратели. Исследования бюджетов времени показывают, что по сравнению с охотниками-собирателями они тратят на труд в среднем не меньше, а больше часов в сутки. От археологов мы знаем, что во многих областях первые земледельцы проигрывали охотникам и собирателям, которых они вытесняли, и по физическим габаритам, и по качеству питания, и по серьезности заболеваний, которым были подвержены, и, наконец, по средней продолжительности жизни.

Мы знаем множество случаев, когда охотники-собиратели, которые могли наблюдать за ведением земледельческого хозяйства на примере соседей, тем не менее отказывались принять его блага (очевидные для нас) и продолжали заниматься охотой и собирательством. Коренное население Калифорнии, состоявшее из охотников- собирателей, вело обмен с сельскохозяйственным коренным населением долины реки Колорадо. В других случаях охотники-собиратели, контактировавшие с земледельцами, в конце концов все-таки становились земле¬дельцами сами, но лишь по прошествии необъяснимо долгого, на наш взгляд, времени. Так, поморские народы Северной Германии начали осваивать производство продовольствия только через тысячу триста лет после того, как, принесенное народами линейно-ленточной керамики, оно утвердилось во внутриматериковых частях Германии — всего на 125 миль южнее.

Распространенное предубеждение заключается в том, что между охотниками-собирателями и производителями продовольствия существует четкое разделение по образу жизни, а именно на кочевой и оседлый. В действительности, несмотря на то что мы часто оперируем таким противопоставлением, охотники-собиратели некоторых плодородных областей, включая североамериканское тихоокеанское побережье и, возможно, Юго-Восточную Австралию, сделавшись оседлыми, так никогда и не стали заниматься производством пищи. Другие охотники-собиратели — в Палестине, на перуанском побережье, в Японии — перешли к оседлости задолго до возникновения у них сельского хозяйства.

Следующее теоретическое разделение, которое в реальности существует только в сильно размытом виде, противопоставляет производителей продовольствия как людей, активно управляющих своей землей, и охотников-собирателей как людей, только присваивающих дары дикой природы. На самом деле некоторые из охотников-собирателей являются в своем роде вполне распорядительными хозяйственниками. К примеру, новогвинейские племена, которые обошлись без одомашнивания саговых пальм и горного пандана, тем не менее повышают урожайность этих диких растений со съедобными плодами, сводя наступающие на участки их произрастания другие виды деревьев, расчищая каналы в саговых болотах и помогая росту новых побегов за счет подсечения тех, что закончили плодоносить.

Из своих первых элементов, которые уже практиковались охотниками-собирателями, земледелие эволюционировало медленно и поэтапно. На ранних стадиях производства продовольствия люди одновременно пользовались дарами природы и плодами собственного труда, и по мере того, как человек все больше опирался на собственный труд, различные типы собирательства утрачивали свою актуальность с разной скоростью.

Главным объяснением постепенности описанного перехода является тот факт, что системы производства продовольствия складывались как результат аккумуляции множества самостоятельных решений, касающихся распределения времени и трудозатрат. Мы можем представить себе одного из первых земледельцев, который, проснувшись, задается вопросом: «Должен ли я провести этот день с мотыгой в моем огороде (который наверняка принесет мне много овощей через несколько месяцев), или собирая моллюсков (что наверняка даст мне небольшое количество пищи сегодня), или охотясь на оленя (что, возможно, уже сегодня обеспечит меня солидным запасом еды, но скорее всего, оставит голодным)?» Добытчики пищи, неважно, люди или животные, заняты постоянной расстановкой приоритетов и принятием решений о распределении ресурсов, пусть чаще всего и бессознательно.

Первые земледельцы любого из континентов не могли выбрать земледелие осознанно, поскольку рядом с ними не существовало других земледельцев, у которых они могли бы его «подсмотреть». Однако после того, как производство продовольствия возникало в одной из частей континента, охотники-собиратели, живущие по соседству, уже могли наблюдать результаты воочию и принимать решения, взвесив «за» и «против». Нам следует рассматривать производство продовольствия и охоту-собирательство как альтернативные стратегии, конкурирующие друг с другом. И это значит, нам необходимо ответить на вопрос: какие факторы окончательно закрепили конкурентное преимущество за производством продовольствия?

Один из факторов — это сужение доступа к пищевым ресурсам дикой природы. За последние тринадцать тысяч лет образ жизни охотников-собирателей неуклонно утрачивал свою привлекательность по мере того, как необходимые для его поддержания ресурсы (особенно животные) истощались или вовсе исчезали. Из крупных млекопитающих большинство видов в Северной и Южной Америке и ка¬кое-то количество в Евразии и Африке вымерло еще в конце плейстоцена — либо из-за смены климата, либо из-за увеличения популяции охотников и совершенствования их навыков. Только полностью истребив моа (бескрылые птицы высотой до 3,5 метра) и значительно сократив популяцию морских котиков на Новой Зеландии, доведя до критического минимума число морских и сухопутных птиц на других островах Тихого океана, полинезийские колонисты всерьез занялись интенсификацией производства продовольствия.

Вторым фактором можно назвать то обстоятельство, что так же, как истощение ресурсов дичи делало охоту все менее надежным источником пропитания, широкое распространение сравнительно легко окультуриваемых диких растений, наоборот, обнаруживало все большую эффективность определенных практик, ведущих к полноценному земледелию. Так, перемена климата в регионе Плодородного полумесяца, произошедшая в конце плейстоцена, значительно расширила ареалы диких зерновых, способных приносить солидные урожаи в короткое время.

Еще одним фактором, склонившим часу весов в пользу образа жизни, альтернативного охоте и собирательству, стало накопление навыков, впоследствии сделавшихся важнейшим элементом всякого производства продовольствия: технологий сбора, переработки и хранения добытой пищи.

В число этих изобретений входили серпы с кремниевым лезвием, укрепленным в деревянной или костяной рукоятке, которые служили для срезания стеблей дикого хлеба; корзины, в которых зерно с холмов, где оно обычно произрастало, переносилось к месту обитания; ступы и пестики или специальные каменные блоки, для размельчения и лущения; метод прокаливания зерен на огне, благодаря которому при хранении они не давали ростков; наконец, ямы-хранилища, выкапываемые в земле.

Четвертым фактором является зависимость между ростом плотности человеческой популяции и развитием производства продовольствия. Во всех частях мира, где доступны достоверные данные об этом, археологи находят свидетельства систематической связи между возникновением производства продовольствия и увеличением плотности населения. Что из них было причиной, а что результатом? Здесь мы сталкиваемся с классическим примером спора о курице и яйце: то ли выросшая численность общин подтолкнула людей к освоению производства продовольствия, то ли производство продовольствия сделало возможным рост численности.

Теоретически можно предположить, что вектор причинно- следственной связи в данном случае должен был бы быть направленным в обе стороны. Производство продовольствия имеет тенденцию увеличивать популяционную плотность потому, что его отдача, исчисляемая в съедобных калориях на единицу площади, выше, чем у охоты и собирательства.

Постепенное увеличение плотности населения заставляло людей искать более результативные способы добычи продовольствия, поощряя тех, кто неосознанно делал шаги в сторону производительных методов. После того как люди стали производить пищу и перешли к оседлому образу жизни, они получили возможность сократить детородный интервал у женщин и начать производить на свет все больше людей, которые в свой черед требовали еще больше пищи.

Последний, пятый, фактор описываемого перехода сыграл решающую роль в местах, где проходила граница между территориями охотников-собирателей и производителей продовольствия. Высокая плотность аграрных общин позволяла им вытеснять или уничтожать общины охотников-собирателей благодаря элементарному численному превосходству, не говоря о других преимуществах, связанных с их образом жизни (включая технологическое развитие, болезнетворные микробы и наличие профессиональных воинов). В областях, заселенных изначально только охотниками-собирателями, те, кто освоил сельское хозяйство, постепенно численно обгоняли тех, кто этого не сделал.

В результате в большинстве регионов земного шара, пригодных для сельского хозяйства, охотников-собирателей ждали только две участи: либо их вытесняли соседствующие производители продовольствия, либо они оставляли себе единственный шанс выжить, самостоятельно переходя к производству продовольствия.

Только в тех благоприятных для сельского хозяйства регионах, где особенно мощные географические или экологические барьеры всерьез затрудняли проникновение производителей продовольствия или распространение соответствующих технологий, охотники-собиратели сумели дожить до современной эпохи. Как например охотники-собиратели Австралийского континента, отделенные узкими морями от производителей продовольствия с островов Индонезии и Новой Гвинеи. Немногие народы охотников-собирателей, дожившие до XX в., избежали полного вытеснения производителями продовольствия лишь потому, что обитали в неблагоприятных для земледелия областях — главным образом в пустынях и некоторых арктических районах.

Из книги Дж. Даймонда «Ружья, микробы и сталь».

Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Популярные статьи

История земледелия

История земледелия — раздел земледелия, изучающий накопленный человечеством опыт ведения сельского хозяйства от древних времен до настоящего времени.

Современное земледелие, строящееся на применении новейших технологий, современной техники и совершенствующихся агротехнических приемах, базируется на информации, полученной от многовекового опыта ведения сельского хозяйства в разных местах земного шара и при несходных условиях. Использование этих знаний позволяет избежать повторения ошибок и достигать целей, стоящих перед современным земледелием.

Древние времена

От момента зарождения в эпоху первобытно-общинного строя и кочевого образа жизни развитие земледелия сводилось к примитивной практике и народным приметам. Передавая наиболее важные наблюдения и практический опыт от поколения к поколению, происходило постепенное накопление знаний. До возникновения письменности они передавались только в устной форме.

С переходом от сбора дикорастущих растений к возделыванию их на полях, который длился очень продолжительное время и был сопряжен с многочисленными пробами и ошибками, а также накоплением знаний о выращивании растений и обработке почвы, стали появляться новые формы хозяйствования с глубоким изменением первичных ландшафтов. Начался процесс масштабной вырубки лесов и, следовательно, первичной стадии деградации почв.

Справедливо считать, что земледелие началось с момента начала обработки почвы. В 1926-1935 гг. Н.И. Вавилов разработал концепцию зарождения мирового земледелия, в которой выделялось 8 основных географических регионов истории развития земледелия:

- западноазиатский,

- индийский,

- среднеазиатский,

- китайский,

- среднеземноморский,

- африканский,

- мексиканский,

- южноамериканский.

В этих районах появились также и первые культурные растения, большинство из которых дошло до наших дней.

Согласно данным археологических исследований, возделывание культурных растений началось примерно 10-12 тыс. лет назад, что стало причиной изменения способа существования человека и обусловило переход от естественных источников жизнеобеспечения к производству пищи.

Зарождение первичных очагов земледелия в разных регионах независимо друг от друга датируется от 5-3 тыс. до 8-6 тыс. лет до нашей эры.

В лесных районах люди вели подсечно-огневую систему земледелия, что требовало знаний системы технологических приемов, таких, как: определение участка леса, подсека и сжигание, перемешивание золы с почвой, рыхление и обработка почвы. Орудия обработки почвы на протяжении многих веков были крайне примитивны: соха, деревянная борона, мотыга, деревянная борона, среди уборочных — серп и цеп. Золы рассматривалась как источник плодородия почвы и питания растений.

Развитие древних очагов земледелия проходило независимо друг от друга, о чем свидетельствуют различие в методах, орудиях и способах выращивания растений.

Орошаемое земледелие также появилось в древние времена. В гигантских речных долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда несколько тысяч лет назад уже существовала управляемая ирригация земель, которая определила возможность существования государственных образований. Древние египтяне понимали, что затопление полей при разливах Нила выполняет сразу три задачи: увлажнение поля, удобрение их речным илом, и удаление солей, накопившихся на поверхности почвы за сухой период. О плодородии слагались легенды.

Параллельно с Египтом и Двуречьем, то есть до II тысяч лет до н.э., древняя ирригация развивалась и в Средней Азии. Почвы дельты Амударьи тяжелые с низким плодородием, поэтому хорезмские земледельцы научились их удобрять различными отходами и песковать.

Появление письменности дало возможность человечеству фиксировать свои знания сначала в наскальных рисунках и писаниях, а затем в летописях. В период первых египетских фараонов появился кадастр земель по плодородию и доходности.

Месопотамия — государство шумеров, одна из древнейших стран с высокоразвитым для того времени земледелием. Уже в начале четвертого тысячелетия до нашей эры они отражали на глиняных дощечках-табличках, получивших название «календарь земледельца», результаты своей деятельности, накопленный опыт, различные советы по выполнению полевых работ. В них давались советы по обработке почвы, подготовке к посеву и выращиванию растений, борьбе с сорными растениями. Археологами были обнаружены таблички с содержанием диспута о переходе от мотыжного земледелия к обработке плугом.

Археологические памятники на севере Индии указывают на то, что индийское земледелие появилось в III—II тысячелетии до нашей эры, сначала на севере Индостана, а затем на более плодородные аллювиальные равнины южнее. Здесь применялась переложная система земледелия, а позднее — и искусственное орошение.

В Восточном Китае еще 4000 лет до н.э. было накоплено много знаний о земледелии, а правительство, управляло ежегодными полевыми работами: определяло время вспашки, удобрения, способы посева и т.д.

Античность

Первые, сохранившиеся до нашего времени, специальные агрономические, биологические и географические сочинения, в которых рассказывается о земле-почве, ее свойствах и плодородии, принадлежат древним грекам. Они различали типы почв, приемы их обработки в рамках богарного земледелия средиземноморского типа.

В Древней Греции уделялось большое внимание роли агрономических знаний и советов по земледелию. Древнегреческий философ Аристотель (384-322 г. до н. э.) посвятил теме сельского хозяйства несколько трактатов — «Естественная история», «О возникновении животных» и др. В них он сделал первые попытки классификации растений и животных, привел способы их возделывания и содержания. Он выделял ступени природы: неорганический мир, растение, животное и человек. Предполагал, что растениям необходимы четыре стихии: воздух, вода, земля и огонь.

Ученик Аристотеля и выдающийся исследователь растительного мира Древней Греции Феофраст (ок. 372-287 гг. до н.э.) в своем труде «Исследования о растениях» рекомендовал, на каких почвах какие культуры лучше сеять, как поддерживать плодородие почвы, рассуждал о роли навоза. Это сочинение Феофраста считается главным из самых ранних ботанических и агрономических произведений.

Греческая агрономия основывалась на древневосточной, тогда как сельскохозяйственные знания римлян развивались под влиянием культуры и науки Древней Греции. До II в. до н.э. у римлян не обнаружено каких-либо сочинений на агрономическую тему.

Первые древнеримские сочинения принадлежат Магону, Варроне, Катону, Вергилию, Колумелле, Плинию. Все они занимались земледелием, так как это занятие считалось самым достойным свободного гражданина.

Марк Порций Катон Старший (234-149 гг. до н.э.) — древнеримский государственный деятель и писатель. Сохранились его книга «О делах деревенских» и трактат «Земледелие», в которых он собрал практические советы по разным отраслям хозяйства, например, по обработке почвы, возделыванию виноградников, оливковых садов, по луговодству и животноводству. Катон сделал попытку классифицировать почвы по их пригодности для выращивания культурных растений, привел практические советы по хранению и срокам вывоза навоза на поля, дал рекомендации по возделыванию люпина, вики, бобов на зеленое удобрение, по срокам скашивания трав на сено (до начала созревания семян).

Катон писал, хорошее возделывание поля означает хорошую вспашку и и унавоживание. Если в хозяйстве не достаточно навоза, он рекомендовал применять для подстилки овцам стебли, мякину, листья дуба, высокую траву, то есть предлагал увеличить количество органических удобрений путем компостирования.

Земледелие, по мнению Катона, — основа Римского государства, а труд земледельца — самый чистый, верный и не вызывающий зависти. Он с уважением относился к земледельцам, о которых писал как о самых мужественных людях и дивных воинах.

Марк Теренций Варрон (116-27 гг. до н.э.) — древнеримский писатель и ученый-энциклопедист. Он с успехом обобщил материалы, накопленные в течение столетия после Катона. Его сочинение «Сельское хозяйство» целиком сохранилось до наших дней. Варрон уделял большое значение научному подходу в решении вопросов земледелия, предлагал изучать почвы по отдельным районам, советовал на более «жирных» почвах сеять пшеницу, а на более тощих — бобы. У древних авторов было представление о «жирах» почвы, от которых зависит ее плодородие.

Варрон также писал о зеленом удобрении, рекомендовал выращивать и запахивать для этой цели люпин.

Варрон создавал свой труд, пользуясь литературными источниками и знаниями сведущих лиц. Именно он первый стал утверждал самостоятельность земледелия как науки, отмечая её необходимость и величие.

Варрон использовал сочинения Феофраста для характеристики и классификации почв Италии. Был сторонником внесения в почву навоза и первым предложил идею рассматривать земледелие и животноводство совместно. Забота о плодородии почвы, по мнению Варрона, является важнейшей задачей земледелия, для решения которой, в том числе, он предлагал использовать севооборот.

Гай Секунда Плиний Старший (23-79 гг. н.э.) — римский ученый и писатель, один из последних авторов, писавших о земледелии. Его труд «Естественная история», включающая 37 книг, представляла собой энциклопедию, служившую справочником по целому ряду отраслей знаний, в том числе по сельскому хозяйству.

Плиний считал, что плодородие почв падает, и компенсировать это нельзя никакими самыми дорогими способами ее обработки. По сути, он предложил вариант закона убывающего плодородия почвы. Плиний трагически погиб при извержении Везувия в 79 г., когда пытался поближе понаблюдать за этим природным явлением.

Луций Юний Мозерат Колумелла (I в. н.э.) — выдающийся римский писатель и агроном. Выступал против взглядов Плиния и некоторых других авторов. Его сочинение «О сельском хозяйстве», включающее 12 книг, является настоящей сельскохозяйственной энциклопедией.

§ 6. Древние земледельцы и скотовод

но стали выращивать зерновые культуры, отбирая для посева лучшие зёрна дикорастущих растений. Так родилось земледелие, а люди стали земледельцами.

Землю взрыхляли деревянной мотыгой — палкой с крепким сучком.

Зерно перетирали между тяжёлыми плоскими камнями. Так появились зернотёрки. Смешав грубую муку с водой, получали тесто, из которого делали лепёшки и пекли их на раскалённых в очаге камнях. Так выпекали первый хлеб. Хлеб стал главной пищей людей на тысячелетия. Чтобы выращивать урожай, надо было жить на одном месте — вести оседлый образ жизни. Появились обустроенные жилища.

2. Одомашнивание животных и скотоводство. Охотники иногда приносили живых детёнышей диких зверей, оставшихся без родителей. Маленькие звери привыкали

|

|

| Внутреннее устройство каменного дома в неолити ческом поселении |

Раненый бизон угрожающе склонился над поверженным охотником |

к человеку и его жилью. Вырастая, они не убегали в лес, а оставались вместе с человеком. Первым животным, ставшим служить людям, была собака.

Позже были одомашнены овцы, козы, коровы, свиньи. Люди обзаводились целыми стадами домашних животных, которые давали мясо, жир, молоко, шерсть, шкуры. Стало развиваться скотоводство, и надобность в постоянной охоте отпала.

3. Неолитическая революция. Хозяйственная жизнь людей приобрела новые черты. Теперь люди занимались не только собирательством, охотой и рыболовством. Они научились сами производить нужное им для жизни — пищу, одежду, материалы для строительства. От присвоения даров природы они перешли к производству необходимых для жизни продуктов на основе развития земледелия и скотоводства. Это был величайший переворот в жизни древних людей. Он пришёлся на неолит. Учёные назвали этот переворот неолитической революцией.

В земледелии и скотоводстве стали применять более совершенные и разнообразные орудия труда. Мастерство их изготовления передавалось от старших к младшим. Появились ремёсленни-

Пастух. Современный рисунок |

ки — люди, которые создавали орудия труда, оружие, посуду. Ремесленники обычно не занимались сельским хозяйством, а получали продукты в обмен на свои изделия. Произошло отделение ремесла от земледелия и скотоводства.

4. Посуда из глины. В период неолита люди стали делать прочную посуду из глины. Научившись плести корзины из прутьев, древние люди попробовали обмазывать их глиной. Глина засыхала, в таком сосуде можно было хранить продукты. Но если в него наливали воду, глина размокала, и сосуд приходил в негодность. Люди, однако, заметили, что, если сосуд попадал в огонь, прутья выгорали, а стенки сосуда уже не пропускали воду. Тогда они стали намеренно обжигать сосуды на огне. Так появилась керамика. Мастера украшали глиняную посуду узорами и орнаментами.

В 4-м тысячелетии до н. э. был изобретён гончарный круг. Посуда, сделанная на гончарном круге, получалась ровной, гладкой и красивой. В такой посуде готовили пищу, хранили зерно и другие продукты, а также воду.

Многие тысячелетия люди носили одежду из шкур или из листвы и соломы. В период неолита человек изобрёл простейший ткацкий станок. На деревянную раму вертикально натягивался ровный ряд нитей. Чтобы нити не путались, к их концам снизу привязывались камешки. Через этот ряд поперечно пропускались другие нити. Так ткали первые ткани.

Древнейший ткацкий станок. Реконструкция |

Сосуд в виде человеческой головы. Период неолита |

Нити для ткачества скручивали из шерсти животных, из льна и конопли. Для этого была изобретена прялка.

Появление новых изобретений и совершенствование производственной деятельности делали жизнь человека более удобной и разнообразной.

ид,| д • ‘ ,И — ‘ ■ -Ж . «Р—,-[3] Щ) -■ .Ц

Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Популярные статьи

История земледелия

История земледелия — раздел земледелия, изучающий накопленный человечеством опыт ведения сельского хозяйства от древних времен до настоящего времени.

Современное земледелие, строящееся на применении новейших технологий, современной техники и совершенствующихся агротехнических приемах, базируется на информации, полученной от многовекового опыта ведения сельского хозяйства в разных местах земного шара и при несходных условиях. Использование этих знаний позволяет избежать повторения ошибок и достигать целей, стоящих перед современным земледелием.

Древние времена

От момента зарождения в эпоху первобытно-общинного строя и кочевого образа жизни развитие земледелия сводилось к примитивной практике и народным приметам. Передавая наиболее важные наблюдения и практический опыт от поколения к поколению, происходило постепенное накопление знаний. До возникновения письменности они передавались только в устной форме.

С переходом от сбора дикорастущих растений к возделыванию их на полях, который длился очень продолжительное время и был сопряжен с многочисленными пробами и ошибками, а также накоплением знаний о выращивании растений и обработке почвы, стали появляться новые формы хозяйствования с глубоким изменением первичных ландшафтов. Начался процесс масштабной вырубки лесов и, следовательно, первичной стадии деградации почв.

Справедливо считать, что земледелие началось с момента начала обработки почвы. В 1926-1935 гг. Н.И. Вавилов разработал концепцию зарождения мирового земледелия, в которой выделялось 8 основных географических регионов истории развития земледелия:

- западноазиатский,

- индийский,

- среднеазиатский,

- китайский,

- среднеземноморский,

- африканский,

- мексиканский,

- южноамериканский.

В этих районах появились также и первые культурные растения, большинство из которых дошло до наших дней.

Согласно данным археологических исследований, возделывание культурных растений началось примерно 10-12 тыс. лет назад, что стало причиной изменения способа существования человека и обусловило переход от естественных источников жизнеобеспечения к производству пищи.

Зарождение первичных очагов земледелия в разных регионах независимо друг от друга датируется от 5-3 тыс. до 8-6 тыс. лет до нашей эры.

В лесных районах люди вели подсечно-огневую систему земледелия, что требовало знаний системы технологических приемов, таких, как: определение участка леса, подсека и сжигание, перемешивание золы с почвой, рыхление и обработка почвы. Орудия обработки почвы на протяжении многих веков были крайне примитивны: соха, деревянная борона, мотыга, деревянная борона, среди уборочных — серп и цеп. Золы рассматривалась как источник плодородия почвы и питания растений.

Развитие древних очагов земледелия проходило независимо друг от друга, о чем свидетельствуют различие в методах, орудиях и способах выращивания растений.

Орошаемое земледелие также появилось в древние времена. В гигантских речных долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда несколько тысяч лет назад уже существовала управляемая ирригация земель, которая определила возможность существования государственных образований. Древние египтяне понимали, что затопление полей при разливах Нила выполняет сразу три задачи: увлажнение поля, удобрение их речным илом, и удаление солей, накопившихся на поверхности почвы за сухой период. О плодородии слагались легенды.

Параллельно с Египтом и Двуречьем, то есть до II тысяч лет до н.э., древняя ирригация развивалась и в Средней Азии. Почвы дельты Амударьи тяжелые с низким плодородием, поэтому хорезмские земледельцы научились их удобрять различными отходами и песковать.

Появление письменности дало возможность человечеству фиксировать свои знания сначала в наскальных рисунках и писаниях, а затем в летописях. В период первых египетских фараонов появился кадастр земель по плодородию и доходности.

Месопотамия — государство шумеров, одна из древнейших стран с высокоразвитым для того времени земледелием. Уже в начале четвертого тысячелетия до нашей эры они отражали на глиняных дощечках-табличках, получивших название «календарь земледельца», результаты своей деятельности, накопленный опыт, различные советы по выполнению полевых работ. В них давались советы по обработке почвы, подготовке к посеву и выращиванию растений, борьбе с сорными растениями. Археологами были обнаружены таблички с содержанием диспута о переходе от мотыжного земледелия к обработке плугом.

Археологические памятники на севере Индии указывают на то, что индийское земледелие появилось в III—II тысячелетии до нашей эры, сначала на севере Индостана, а затем на более плодородные аллювиальные равнины южнее. Здесь применялась переложная система земледелия, а позднее — и искусственное орошение.

В Восточном Китае еще 4000 лет до н.э. было накоплено много знаний о земледелии, а правительство, управляло ежегодными полевыми работами: определяло время вспашки, удобрения, способы посева и т.д.

Античность

Первые, сохранившиеся до нашего времени, специальные агрономические, биологические и географические сочинения, в которых рассказывается о земле-почве, ее свойствах и плодородии, принадлежат древним грекам. Они различали типы почв, приемы их обработки в рамках богарного земледелия средиземноморского типа.

В Древней Греции уделялось большое внимание роли агрономических знаний и советов по земледелию. Древнегреческий философ Аристотель (384-322 г. до н. э.) посвятил теме сельского хозяйства несколько трактатов — «Естественная история», «О возникновении животных» и др. В них он сделал первые попытки классификации растений и животных, привел способы их возделывания и содержания. Он выделял ступени природы: неорганический мир, растение, животное и человек. Предполагал, что растениям необходимы четыре стихии: воздух, вода, земля и огонь.

Ученик Аристотеля и выдающийся исследователь растительного мира Древней Греции Феофраст (ок. 372-287 гг. до н.э.) в своем труде «Исследования о растениях» рекомендовал, на каких почвах какие культуры лучше сеять, как поддерживать плодородие почвы, рассуждал о роли навоза. Это сочинение Феофраста считается главным из самых ранних ботанических и агрономических произведений.

Греческая агрономия основывалась на древневосточной, тогда как сельскохозяйственные знания римлян развивались под влиянием культуры и науки Древней Греции. До II в. до н.э. у римлян не обнаружено каких-либо сочинений на агрономическую тему.

Первые древнеримские сочинения принадлежат Магону, Варроне, Катону, Вергилию, Колумелле, Плинию. Все они занимались земледелием, так как это занятие считалось самым достойным свободного гражданина.

Марк Порций Катон Старший (234-149 гг. до н.э.) — древнеримский государственный деятель и писатель. Сохранились его книга «О делах деревенских» и трактат «Земледелие», в которых он собрал практические советы по разным отраслям хозяйства, например, по обработке почвы, возделыванию виноградников, оливковых садов, по луговодству и животноводству. Катон сделал попытку классифицировать почвы по их пригодности для выращивания культурных растений, привел практические советы по хранению и срокам вывоза навоза на поля, дал рекомендации по возделыванию люпина, вики, бобов на зеленое удобрение, по срокам скашивания трав на сено (до начала созревания семян).

Катон писал, хорошее возделывание поля означает хорошую вспашку и и унавоживание. Если в хозяйстве не достаточно навоза, он рекомендовал применять для подстилки овцам стебли, мякину, листья дуба, высокую траву, то есть предлагал увеличить количество органических удобрений путем компостирования.

Земледелие, по мнению Катона, — основа Римского государства, а труд земледельца — самый чистый, верный и не вызывающий зависти. Он с уважением относился к земледельцам, о которых писал как о самых мужественных людях и дивных воинах.

Марк Теренций Варрон (116-27 гг. до н.э.) — древнеримский писатель и ученый-энциклопедист. Он с успехом обобщил материалы, накопленные в течение столетия после Катона. Его сочинение «Сельское хозяйство» целиком сохранилось до наших дней. Варрон уделял большое значение научному подходу в решении вопросов земледелия, предлагал изучать почвы по отдельным районам, советовал на более «жирных» почвах сеять пшеницу, а на более тощих — бобы. У древних авторов было представление о «жирах» почвы, от которых зависит ее плодородие.

Варрон также писал о зеленом удобрении, рекомендовал выращивать и запахивать для этой цели люпин.

Варрон создавал свой труд, пользуясь литературными источниками и знаниями сведущих лиц. Именно он первый стал утверждал самостоятельность земледелия как науки, отмечая её необходимость и величие.

Варрон использовал сочинения Феофраста для характеристики и классификации почв Италии. Был сторонником внесения в почву навоза и первым предложил идею рассматривать земледелие и животноводство совместно. Забота о плодородии почвы, по мнению Варрона, является важнейшей задачей земледелия, для решения которой, в том числе, он предлагал использовать севооборот.

Гай Секунда Плиний Старший (23-79 гг. н.э.) — римский ученый и писатель, один из последних авторов, писавших о земледелии. Его труд «Естественная история», включающая 37 книг, представляла собой энциклопедию, служившую справочником по целому ряду отраслей знаний, в том числе по сельскому хозяйству.

Плиний считал, что плодородие почв падает, и компенсировать это нельзя никакими самыми дорогими способами ее обработки. По сути, он предложил вариант закона убывающего плодородия почвы. Плиний трагически погиб при извержении Везувия в 79 г., когда пытался поближе понаблюдать за этим природным явлением.

Луций Юний Мозерат Колумелла (I в. н.э.) — выдающийся римский писатель и агроном. Выступал против взглядов Плиния и некоторых других авторов. Его сочинение «О сельском хозяйстве», включающее 12 книг, является настоящей сельскохозяйственной энциклопедией.

Как вам статья?