- Страны — мировые лидеры по выращиванию сахарной свеклы

- 10. Китайская Народная Республика – 8 миллионов тонн

- 9. Великобритания – 9,4 миллиона тонн

- 8. Египет – 11 миллионов тонн

- 7. Польша – 13,5 миллиона тонн

- 6. Украина – около 16 миллионов тонн

- 5. Турция – 16,8 миллиона тонн

- 4. Соединённые Штаты Америки – 28,5 миллиона тонн

- 3. Германия – 30 миллионов тонн

- 2. Российская Федерация – 33,5 миллиона тонн

- 1. Франция – 38 миллионов тонн

- Вам нравится Норвегия?

- Даже сахарный тростник выращивали в СССР.

- Сахарный тростник: история

- Сахарный тростник: история

- Страны где выращивают сахарную свеклу и сахарный тростник

- История окультуривания

- Ботаника культуры

- Способ добывания сахара из сахарного тростника

- Производство

- Примечания

- Ссылки

- Смотреть что такое «Сахарный тростник» в других словарях:

- Сахарный тростник

- ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА

Страны — мировые лидеры по выращиванию сахарной свеклы

Сахар – это один из самых важных компонентов жизни. С ним люди заваривают чай или кофе, готовят различные блюда: торты, пироги, печенье и многое другое. Сахар делают из сахарного тростника, который растёт преимущественно на Кубе.

Помимо этого растения существует ещё один способ. Сахарная свекла даёт более ценный в кулинарии сахар, по мнению многих поваров мира. Производство этого вида сахара напрямую связано с выращиванием свеклы. Есть страны, которые не просто прекрасно с этим справляются, но и являются лидерами производства и экспорта свекольного сахара. Какие-то страны вообще практически этим не занимаются, а некоторые из них очень хорошо промышляют выращиванием данного растения. Представляем 10 стран-лидеров.

10. Китайская Народная Республика – 8 миллионов тонн

Китай вообще один из лидеров по сельскому хозяйству. Находится на последнем месте в рейтинге и выращивает восемь миллионов тонн сахарной свёклы. Сахар в Китае очень нужен, так как китайский чай и сладости в данном государстве пользуются особой популярностью.

В Китае немного полей, засеянных сахарной свёклой. Это связано не с тем, что плотность населения в Китае зашкаливает, а с тем, что эта страна выращивает всё по чуть-чуть.

9. Великобритания – 9,4 миллиона тонн

Сахар в Англии выращивается достаточно хорошо. Как известно, в данной стране очень часто льют дожди (нужны дожди и жара, временами). Это – то, что нужно сахарной свекле для нормального произрастания. Для экспорта, конечно, не очень много, если говорить о массовой торговле, но для собственных граждан вполне достаточно.

Государство не очень большое, а вырастить 9 400 000 тонн – очень даже неплохо, причём сельское хозяйство там особо не в приоритете.

8. Египет – 11 миллионов тонн

Частенько можно встретить различные овощи из Египта на полках супермаркетов. Многие думают, что в этой стране очень жаркий климат и выращивать там нечего. Однако это далеко не так. Египет – одна из тех стран, где сельское хозяйство запросто может стать более развитым, чем в других государствах. Например, египетский картофель можно часто встретить в супермаркетах России. Выращивают египтяне одиннадцать миллионов тонн сахарной свёклы, которая идёт на экспорт практически вся.

7. Польша – 13,5 миллиона тонн

В Польше, как и во многих других странах Европы, выращиваются многие культурные растения. Обычно Польша не экспортирует свёклу, а готовые продукты ее производства. Польский сахар редко можно встретить на прилавках российских магазинов. Польша выращивает тринадцать с половиной миллионов тонн сахарной свёклы, это количество достаточно внушительное для маленького европейского государства.

6. Украина – около 16 миллионов тонн

Несмотря на напряженную политическую обстановку в стране, сахарная свекла выращивается очень хорошо. Климат позволяет, территории достаточно, так что ничего не мешает украинцам выращивать и продавать. Функционал сельского хозяйства на Украине очень похож на Российский. Вышла на шестое место в рейтинге мировых лидеров. Скорее всего, Украина выйдет из этой пятёрки, так как состояние сельского хозяйства, экономики в целом, сильно ухудшается.

5. Турция – 16,8 миллиона тонн

Государство производит товары, относящиеся практически ко всем отраслям производства. В том числе, конечно же, и сахарную свёклу. Также, как и на Украине: хороший климат, есть где выращивать. Экспортируют в основном саму свеклу. Турция обошла Украину, так как выращивает почти семнадцать миллионов тонн. Страна жаркая, а для выращивания крупной свёклы нужны именно такие климатические условия.

4. Соединённые Штаты Америки – 28,5 миллиона тонн

Уже очень давно США занимается сельским хозяйством. Ещё во времена ковбоев американцы выращивали многие культурные блага. Бескрайние кукурузные насаждения, пшеничные поля показываются в фильмах, снятых в студиях этой страны. Чуть позже Америка начала выращивать сахарную свёклу, причём успех этого дела остаётся таким же. Этим здесь занимаются как корпорации, так и самые обыкновенные фермеры – любители. 28 с половиной миллионов тонн свёклы. США пока остаётся на четвёртом месте в рейтинге.

3. Германия – 30 миллионов тонн

На третьем месте находится Германия, которая давно славится трудом и его качественным результатом. Немцы за последние годы вырастили достаточно значительное количество сахарной свеклы как для себя, так и для продажи другим странам. Экспортируются и свёклу, и сахар, в том числе, рафинад.

Германия, помимо выращивания свёклы, аналогично занимается и другими культурными растениями. Также Германия располагает большим количеством техники, которая значительно помогает как сеять, так и собирать урожай. Также многие часто замечают, что граждане Германии не только хорошо умеют, но и любят трудиться.

2. Российская Федерация – 33,5 миллиона тонн

Наша страна заняла второе место, так как и климат, и наличие большого количества территории позволяют это делать. Сахарная свекла, выращенная в России, идёт в основном на экспорт, а примерно треть добытого – на производство сахара.

В этом государстве сахарная свекла не пользуется преимуществом, так как во все времена здесь были в приоритете злаковые. Многие думают, что Россия – мировой лидер по выращиванию сахарной свеклы, но увы. Территория, конечно, большая, в том числе хватает благоприятной для свёклы земли. Страну, которая заняла первое место в данном рейтинге, не может угадать практически никто.

1. Франция – 38 миллионов тонн

Лидер по выращиванию сахарной свеклы во всём мире. Покажется это удивительным, но Франция, как раз, на этом специализируется. Тёплый климат и наличие бесконечных полей дают возможность занять первое место. Это касается, прежде всего, провинции Шампань. Эта провинция является самой южной во Франции, где выращиваются разнообразные культурные растения, например, виноград для изготовления знаменитых французских вин. Французы ыращивает больше всех сахарной свёклы, её количество составляет около 38 миллионов тонн.

Вам нравится Норвегия?

Вы хотите почерпнуть что-то новое об этой замечательной стране?

Или Вы случайно попали сюда? В любом случае эта страница достойна Вашего внимания.

На правах рекламы:

Даже сахарный тростник выращивали в СССР.

Некоторые южные регионы бывшего СССР обладали посевами. сахарного тростника в 1940-х-начале 1960-х годов. Но сахар-сырец с «братской» Кубы оказался намного выгоднее советского.

Советское тростниково-сахарное сырье позволяло более чем на 13% ежегодно обеспечивать спрос в СССР на сахар, в том числе в Средней Азии — почти на 25%, в Закавказье — на 15%. Советский тростниковый сахар использовался и для производства советского рома, качество которого не уступало многим маркам ямайского и кубинского рома. Причем советский ром из советского сырья экспортировался в 1950-1960-е годы примерно в 20 стран.

На юго-западе Туркмении, вблизи впадения реки Атрек в Каспийское море (район Гасан-Кули), Всесоюзный НИИ сухих субтропиков (Туркменская ССР) высевал сахарный тростник с середины 1940-х. А в 1950-х годах те же посевы были и на крайнем юге Азербайджана (Ленкоранский район). При этом использовался опыт развития такой отрасли в прикаспийском регионе Ирана и в Афганистане. Турменские и азербайджанские ученые вывели адаптированные к местным условиям сорта сахарного тростника, которые хорошо прижились и давали стабильные урожаи, особенно на юго-западе Туркмении. В 1950-х и до середины 1960-х годов сахарный тростник выращивали также в Таджикистане и Узбекистане.

Отходы при выращивании и переработке это культуры использовались на корм скоту, что было намного дешевле для южных регионов СССР чем традиционное кормообеспечение — в связи с дефицитом там естественной кормовой базы (особенно в Туркмении).

Например, в Вахшской долине (юго-запад Таджикистана) и Сурхандарьинской области (на крайнем юге Узбекистана) стебли этой культуры сажали, точнее — укладывали в борозды в феврале-марте, урожай — 500-800 центнеров с 1 га — убирали в октябре. Доля сахара в стеблях и листях составляла 8-10%, что, конечно, было намного ниже среднемирового уровня этого показателя. В Туркмении и Азербайджане упомянутые показатели были, соответственно, 650-850 ц/га, 9-11,5%.

А по данным Алины Елистратовой (г. Краснодар), опытные посадки сахарного тростника в конце 1940-х-середине 1950-х имелись вблизи черноморского побережья Краснодарского края, а также в Адыгее и Абхазии. Но специфика тамошних природно-климатических условий не позволила развивать эту отрасль в промышленных масштабах в тех регионах.

Однако с начала 1960-х гг., когда начался и стал быстро расти импорт тростникового сахара с Кубы, «тростниково-сахарная» промышленность на юге СССР в считанные годы сошла на нет. Более того: в конце 1960-начале 1970-х в советском руководстве обсуждался проект. ликвидации посевов сахарной свеклы в Украине в связи с избытком «сверхдешёвого» кубинского сырца, и переориентации украинских и большинства молдавских сахарных заводов на переработку только кубинского сырья (см., например, «Латинская Америка», Москва, 1973, N 3). Хотя этого не случилось, cвеклосахарные посевы в 1960-1980-х годах в Украине и Молдавии сократились более чем на четверть, а в Закавказье и Средней Азии — уменьшились более чем на 70%.

Всё это — составные части «сталинского плана» преобразования советской природы, в рамках которого во многих регионах СССР в 1930-середине 1950-х выращивали и среднеевропейские сорта каучуковых растений, виноград — в Белоруссии, Прибалтике, центрально-европейской России, хлопок — в Нижнем Поволжье, Ростовской области, Молдавии и на юге Украины, цитрусовые — в Ростовской и Сталинградской областях. Причем выращивали небезуспешно.

Хотя Н.С. Хрущев впоследствии раскритиковал эти начинания, он, пожалуй, превзошел всё предыдущее. Потому что, например, кукурузу по приказам из Кремля стали внедрять. даже вблизи границ СССР с Финляндией и Норвегией — в Мурманской, Архангельской областях, Карелии. Взамен сельхозотраслей, традиционных для тех регионов. Это и стало одной из главных и одновременно бессрочных причин кризиса сельского хозяйства и, в буквальном смысле, умирания деревень Российского Севера. А кризис этот продолжается до сих пор.

Сахарный тростник: история

Сахарный тростник: история

Сахарный тростник напоминает бамбук: его цилиндрические стебли, часто достигающие высоты 6-7,3 м при толщине 1,5-8 см, растут пучками. Сахар получают из их сока. В узлах стеблей находятся почки, или «глазки», развивающиеся в короткие боковые побеги. Из них получают черенки, используемые для размножения тростника. Семена образуются в верхушечных соцветиях-метелках. Их используют для выведения новых сортов и лишь в исключительных случаях как посевной материал. Растению требуется много солнца, тепла и воды, а также плодородная почва. Именно поэтому сахарный тростник возделывают только в областях с жарким и влажным климатом.

При благоприятных условиях он растет очень быстро, его плантации перед уборкой похожи на непроходимые джунгли. В Луизиане (США) сахарный тростник вызревает за 6-7 месяцев, на Кубе ему для этого требуется год, а на Гавайях — 1,5-2 года. Чтобы обеспечить максимальное содержание сахарозы в стеблях (10-17% массы), урожай собирают, как только растение перестает расти в высоту. Если уборка ведется вручную (с помощью длинных ножей-мачете), побеги срубают у самой земли, после чего удаляют листья и разрезают стебли на короткие куски, удобные для переработки. Ручная уборка применяется там, где рабочая сила стоит дешево или особенности участка не позволяют эффективно использовать машины. На крупных плантациях обычно используют технику, предварительно выжигая нижний ярус растительности. Огонь уничтожает основную массу сорняков, не повреждая сахарного тростника, а механизация процесса существенно снижает себестоимость продукции.

История. Право считаться родиной сахарного тростника оспаривают два региона — плодородные долины на северо-востоке Индии и острова Полинезии в южной части Тихого океана. Однако ботанические исследования, древние литературные источники и этимологические данные говорят в пользу Индии. Многие встречающиеся там деревянистые дикорастущие разновидности сахарного тростника по своим главным признакам не отличаются от современных культурных форм. Сахарный тростник упоминается в Законах Ману и других священных книгах индусов. Само слово «сахар» происходит от санскритского sarkara (гравий, песок или сахар); спустя столетия этот термин вошел в арабский язык как sukkar, в средневековую латынь как succarum.

Из Индии культура сахарного тростника между 1800 и 1700 до н.э. проникла в Китай. Об этом свидетельствует несколько китайский источников, сообщающих, что получать сахар путем вываривания его стеблей научили китайцев люди, жившие в долине Ганга. Из Китая древние мореплаватели, вероятно, завезли его на Филиппины, Яву и даже на Гавайи. Когда много столетий спустя в Тихом океане появились испанские моряки, одичавший сахарный тростник уже рос на многих тихоокеанских островах.

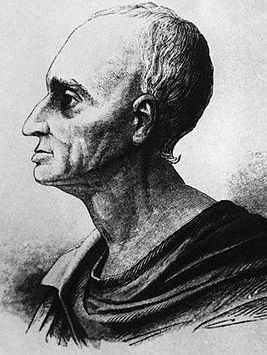

По-видимому, первое упоминание о сахаре в античные времена относится ко времени похода в Индию Александра Македонского. В 327 до н.э. один из его полководцев, Неарх, докладывал: «Говорят, что в Индии растет тростник, дающий мед без помощи пчел; будто бы из него можно также приготовить опьяняющий напиток, хотя плодов на этом растении нет». Через пятьсот лет Гален, главный медицинский авторитет Древнего мира, рекомендовал «sakcharon из Индии и Аравии» как средство от болезней желудка, кишечника и почек. Персы тоже, хотя и много позже, переняли от индусов привычку к употреблению сахара и при этом немало сделали для усовершенствования способов его очистки. Уже в 700-е годы несторианские монахи в долине Евфрата успешно изготавливали белый сахар, используя для его очистки золу.

Сахар в Европе появился во время крестовых походов. У арабов крестоносцы познакомились с сахаром из сахарного тростника. Арабы, распространившие с 7 по 9 вв. свои владения на Ближний Восток, Северную Африку и Испанию, принесли в Средиземноморье культуру сахарного тростника. Еще через несколько столетий вернувшиеся из Святой Земли крестоносцы познакомили с сахаром всю Западную Европу. В результате столкновения двух этих великих экспансий Венеция, оказавшаяся на перекрестке торговых путей мусульманского и христианского мира, стала в конечном итоге центром европейской торговли сахаром и оставалась им на протяжении более 500 лет.

В России первый сахар вырабатывался из привозного сахара-сырца сахарного тростника. Петр I 14 марта 1718 г. выдал купцу Павлу Вестову привилегию на выработку рафинада. В XVIII в. в России работали 7 рафинадных заводов по переработке сахара-сырца из сахарного тростника. Первые попытки возделывания сахарного тростника на юге России относятся к концу XVIII столетия. Позднее они повторялись многократно, но были безуспешными, поскольку сахарный тростник является культурой тропиков и субтропиков. Площади посадок тростника в мире составляют более 15 млн. га, урожайность технических стеблей примерно 60 т/га.

Колумб завез сахарный тростник в Америку во время второго путешествия в Санто-Доминго, откуда тростник был привезен на Кубу в 1493 г. Развитие сахарной индустрии в странах Латинской Америки тесно связано с развитием рабства. Испанские колонизаторы в 1516 г. привезли на Кубу первых рабов из Африки.

В начале 15 в. португальские и испанские моряки распространили культуру сахарного тростника на острова Атлантического океана. Его плантации появились сначала на Мадейре, Азорах и островах Зеленого Мыса. В 1506 Педро де Атьенса приказал посадить сахарный тростник на Санто-Доминго (Гаити) — таким образом эта культура проникла в Новый Свет. Всего за каких-нибудь 30 лет после ее появления в Карибском бассейне она распространилась там настолько широко, что стала одной из главных в Вест-Индии, которую теперь называют «сахарными островами». Роль производимого здесь сахара быстро росла с увеличением спроса на него в странах Северной Европы, особенно после того, как в 1453 турки захватили Константинополь и значение Восточного Средиземноморья как поставщика сахара упало.

С распространением сахарного тростника в Вест-Индии и проникновением его культуры в Южную Америку требовалось все больше рабочих рук для его выращивания и переработки. Туземцы, пережившие вторжение первых завоевателей, оказались мало пригодными для эксплуатации, и плантаторы нашли выход в завозе рабов из Африки. В конце концов, производство сахара оказалось неразрывно связанным с рабовладельческой системой и порождаемыми ею кровавыми бунтами, потрясавшими острова Вест-Индии в 18 и 19 вв. Вначале прессы для отжима сахарного тростника приводились в движение волами или лошадьми. Позже, в местах, продуваемых пассатами, их сменили более эффективные ветряные двигатели. Однако производство в целом все еще оставалось довольно примитивным. После отжима сырого тростника полученный сок очищали с помощью извести, глины или золы, а затем выпаривали в медных или железных чанах, под которыми разводили костер. Рафинирование сводилось к растворению кристаллов, кипячению смеси и последующей повторной кристаллизации. Еще и в наше время остатки каменных жерновов и брошенные медные чаны напоминают в Вест-Индии о прошлых хозяевах островов, сделавших состояния на этом доходном промысле. К середине 17 в. главными производителями сахара в мире стали Санто-Доминго и Бразилия.

На территории современных США сахарный тростник впервые появился в 1791 в Луизиане, куда его завезли иезуиты с Санто-Доминго. Правда, выращивали его здесь вначале главным образом для того, чтобы жевать сладкие стебли. Однако сорок лет спустя два предприимчивых колониста, Антонио Мендес и Этьен де Боре, заложили его плантации на месте нынешнего Нового Орлеана, задавшись целью производить рафинированный сахар на продажу. После того, как у де Боре это дело пошло успешно, его примеру последовали другие землевладельцы, и сахарный тростник стали возделывать по всей Луизиане.

В дальнейшем главные события в истории тростникового сахара сводятся к важным усовершенствованиям в технологии его культивирования, механической переработки и конечной очистки продукта.

Переработка. Тростник сначала измельчают, чтобы облегчить дальнейшее отжатие из него сока. Затем он поступает на трехвальцовый отжимный пресс. Обычно тростник отжимают дважды, смачивая между первым и вторым разом водой, чтобы разбавить содержащуюся в жоме сладкую жидкость (этот процесс называется мацерацией).

Полученный в результате т.н. «диффузионный сок» (обычно серого или темно-зеленого цвета) содержит сахарозу, глюкозу, камедь, пектиновые вещества, кислоты и разного рода загрязнения. Способы его очистки за столетия изменились слабо. Раньше сок нагревали в больших чанах над открытым огнем, а для удаления «несахаров» добавляли в него золу; сейчас, чтобы осадить примеси, используют известковое молоко. Там, где сахар производится в расчете на местное потребление, диффузионный сок непосредственно перед добавлением извести обрабатывают диоксидом серы (сернистым газом) — для ускорения отбеливания и очистки. Сахар получается желтоватым, т.е. не до конца очищенным, но достаточно приятным на вкус. В обоих случаях после добавления извести сок переливают в отстойник-осветитель и выдерживают там при 110-116. С под давлением.

Следующий важный этап в производстве сахара-сырца — выпаривание. Сок поступает по трубам в выпарные аппараты, где его нагревают паром, проходящим по замкнутой системе труб. Когда концентрация сухого вещества достигает 40-50%, выпаривание продолжают в вакуум-аппаратах. В результате получается масса из кристалликов сахара, взвешенных в густой мелассе, т.н. утфель. Утфель центрифугируют, удаляя мелассу через сетчатые стенки центрифуги, в которой остаются только кристаллы сахарозы. Степень чистоты этого сахара-сырца 96-97%. Удаленную мелассу (оттек утфеля) снова кипятят, кристаллизуют и центрифугируют. Получаемая вторая порция сахара-сырца несколько менее чистая. Затем проводят еще одну кристаллизацию. В остающемся оттеке нередко еще содержится до 50% сахарозы, но она уже не способна кристаллизоваться из-за большого количества примесей. Этот продукт («черная меласса») идет в США главным образом на корм скоту. В некоторых странах, например в Индии, где почва остро нуждается в удобрениях, оттек утфеля просто запахивают в землю.

Рафинирование его вкратце сводится к следующему. Сначала сахар-сырец смешивают с сахарным сиропом, чтобы растворить остатки мелассы, обволакивающей кристаллы. Полученную смесь (аффинационный утфель) центрифугируют. Отцентрифугированные кристаллы промывают паром, получая почти белый продукт. Его растворяют, превращая в густой сироп, добавляют туда известь и фосфорную кислоту, чтобы примеси всплыли в виде хлопьев, а затем фильтруют через костяной уголь (черный гранулированный материал, получаемый из костей животных). Главная задача на этом этапе — полное обесцвечивание и обеззоливание продукта. На рафинирование 45 кг растворенного сахара-сырца расходуется от 4,5 до 27 кг костяного угля. Точное соотношение не устанавливается, поскольку поглощательная способность фильтра по мере его использования снижается. Полученную белую массу выпаривают и после кристаллизации центрифугируют, т.е. поступают с ней примерно так же, как с соком сахарного тростника, после чего рафинированный сахар сушат, удаляя из него остатки (ок. 1%) воды.

Производство. К крупным производителям относятся Бразилия, Индия, Куба, а также Китай, Мексика, Пакистан, США, Таиланд, Австралия и Филиппины.

Страны где выращивают сахарную свеклу и сахарный тростник

Сахарный тростник ( Saccharum officinarum L. ) — многолетнее травянистое растение из семейства злаков, разводимое во многочисленных разновидностях под тропиками, от 35° с. ш. до 30° ю. ш., а в Южной Америке поднимающееся в горы на высоту до 6000 м.

Судя по всему, сахарный тростник происходит из южно-тихоокеанского региона. S. spontaneum встречается в дикой форме в восточной и северной Африке, на Среднем Востоке, в Индии, Китае, Тайване и Малайзии, и через Тихий океан в Новой Гвинее. Центр происхождения, возможно северная Индия, где встречаются формы с наименьшим хромосомным набором. S. robustum встречается вдоль речных берегов в Новой Гвинее и на некоторых из прилегающих островов и является эндемиком в этой местности. S. officinarum наиболее вероятно происходит из Новой Гвинеи. Этот тростник может произрастать только в тропических регионах с подходящим климатом и почвой. S. barberi возможно происходит из Индии. S. sinense встречается в Индии, Индо-Китае, южном Китае и на Тайване. S. edule судя по всему является чистой формой S. robustum и встречается только в Новой Гвинее и на близлежащих островах (Purseglove 1979) [1] .

История окультуривания

Культура его началась в глубокой древности. Сахар, добываемый из сахарного тростника, известен санскритскому языку: «саркура», на арабском языке называется «сухар», на персидском «шакар». Сахар упоминается у древних европейских писателей под именем «saccharum» (у Плиния), но ещё как весьма редкое и дорогое вещество, идущее лишь на лекарство. Китайцы научились рафинировать сахар уже в VIII в., а арабские писатели IX в. упоминают о сахарном тростнике как о растении, разводимом по берегу Персидского залива. В XII в. арабы перевезли его в Египет, Сицилию и на Мальту. В середине XV в. сахарный тростник появился на Мадейре и на Канарских островах. В 1492 г. из Европы сахарный тростник был перевезен в Америку, на Антильские острова, и на острове Сан-Доминго он стал разводиться во множестве, так как к этому времени употребление сахара стало обширным. Затем в начале XVI в. сахарный тростник появляется в Бразилии, в 1520 г. в Мексике, в 1600 — в Гвиане, в 1650 — на о-ве Мартиник, в 1750 г. — на о-ве Маврикии и т. д. В Европе возделывание сахарного тростника было всегда очень небольшим, так как привозимый из-под тропиков сахар обходится дешевле, и наконец после того, как стали выделывать сахар из свекловицы, возделывание сахарного тростника было вовсе оставлено. Под тропиками же и до настоящего времени сахарный тростник возделывается в большом количестве.

Ботаника культуры

Разводится сахарный тростник черенками. Сахарный тростник имеет короткочленистое, сильно укореняющееся корневище, развивающее многочисленные, плотные, цилиндрические, голые, узловатые, зелёные, жёлтые, фиолетовые, достигающие от 1,5 до 4 м высоты при 2—5 см толщины стебли. Листья крупные, широкие (от 60 см до 1,5 м длины и 4—5 см ширины). Стебель заканчивается пирамидальной метелкой в 30—60 см длины; колосья мелкие, одноцветные, собранные попарно и снизу опушенные волосками.

Культивация сахарного тростника требует тропического или субтропического климата, при минимум 600 мм годовых осадков. Сахарный тростник — одно из наиболее эффективно использующих фотосинтез растений, способно конвертировать более 2 % солнечной энергии в биомассу. В регионах где тростник является приоритетной культурой, таких как Гавайи, урожай составляет до 20 кг с квадратного метра.

Способ добывания сахара из сахарного тростника

Для добывания сахара срезают стебли до их цветения; в стебле находится до 8—12 % клетчатки, 18—21 % сахара и 67—73 % воды (солей и белковых веществ). Срезанные стебли раздавливают железными вилами и отжимают сок. В соке содержится до 0,03 % белковых веществ, 0,1 % зернистых веществ (крахмала), 0,22 % азотосодержащей слизи, 0,29 % солей (большей частью органич. кислот), 18,36 % сахара, 81 % воды и очень небольшое количество ароматических веществ, придающих сырому соку своеобразный запах. К сырому соку прибавляют свежегашеной извести для отделения белков и нагревают до 70 °C, затем фильтруют и выпаривают до кристаллизации сахара.

Производство

В настоящий момент данная культура является одной из основных в экспортных направлениях многих стран.

До 1980 года лидером по производству сахарного тростника являлась Индия, с 1980 года — Бразилия. Также до 1992 года третье место устойчиво занимала Куба, где его производство с начала 90-х резко упало в связи с прекращением существования СССР.

| Страна | тысяч тонн сахарного тростника |

|---|---|

Бразилия Бразилия | 549 707 |

Индия Индия | 355 520 |

КНР КНР | 106 431 |

Таиланд Таиланд | 64 365 |

Пакистан Пакистан | 54 741 |

Мексика Мексика | 52 089 |

Австралия Австралия | 36 397 |

Колумбия Колумбия | 32 000 |

США США | 27 756 |

Гватемала Гватемала | 25 436 |

Индонезия Индонезия | 25 300 |

Филиппины Филиппины | 22 235 |

ЮАР ЮАР | 20 300 |

Аргентина Аргентина | 19 200 |

Вьетнам Вьетнам | 17 378 |

Египет Египет | 16 200 |

Куба Куба | 11 900 |

Венесуэла Венесуэла | 9 690 |

Эквадор Эквадор | 8 630 |

Перу Перу | 8 228 |

| Весь мир | 1 590 701 |

| источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) [2] | |

Примечания

Ссылки

|

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Сахарный тростник» в других словарях:

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК — род преимущественно многолетних трав семейства злаков. 5 10 видов. Выращивают сахарный тростник благородный, в основном в Индии, Бразилии, на Кубе, в Ср. Азии (небольшие плантации). В стеблях до 20% сахаров. Др. виды используют как салатные овощи … Большой Энциклопедический словарь

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК — (Saccharum), род многолетних (вне тропиков однолетних) растений сем. злаков. Стебли выс. до 6 м и толщ, до 5 см. Соцветие сильно разветвлённая метёлка дл. 70 90 см, пушистая от длинных шелковистых волосков, окружающих каждый колосок. 5 10 видов,… … Биологический энциклопедический словарь

сахарный тростник — благородный. сахарный тростник (Saccharum), род многолетних травянистых растений семейства мятликовых, сахароносная культура. 510 видов произрастающих в основном в тропиках и субтропиках Азии и Африки; в СССР I вид С. т. дикий… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

Сахарный тростник — САХАРНЫЙ, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК — англ.Sugar cane нем.Zuckerrohr франц.Canne à sucre лат.Saccharum officinarum L. et spp. div. cult. (Gramineae) … Фитопатологический словарь-справочник

сахарный тростник — род многолетних трав семейства мятликовых, сахароносная культура. 5 10 видов. Выращивают сахарный тростник благородный, в основном в Индии, Бразилии, на Кубе, в Средней Азии (небольшие плантации). В стеблях до 20% сахаров. Из мелассы готовят ром … Энциклопедический словарь

Сахарный тростник — (Saccharum) род многолетних сахароносных растений (См. Сахароносные растения) семейства злаков. Стебель прямой высокий (до 6 м). Метёлка крупная, мягкоопушённая, с членистыми веточками. Колоски окружены длинными волосками, парные, с одним … Большая советская энциклопедия

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК — род многолетних трав сем. мятликовых, сахароносная культура. 5 10 видов. Выращивают С. т. благородный, в осн. в Индии, Бразилии, на Кубе, в Ср. Азии (небольшие плантации). В стеблях до 20% са харов. Из мелассы готовят ром, отходы используют на… … Естествознание. Энциклопедический словарь

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК — (Saccharum), род многолетних травянистых р ний сем. мятликовых, сахароносная культура. Сахарный тростник благородный. 5 10 видов произрастающих в осн. в тропиках и субтропиках Азии и Африки; в СССР I вид С. т. дикий (S. spontaneum), образует… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

Сахарный тростник — (Saccharum officinarum L.) многолетнее травянистое растение из сем. злаков. разводимое во многочисленных разновидностях под тропиками, от 35° с. ш. до 30° ю. ш., а в Южной Америке поднимающееся в горы на высоту до 6000; в диком состоянии С.… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Сахарный тростник

Сахарный тростник (Saccharum) растение относящеея к семейству злаков, или мятликовых (Gramineae, или Роасеае), рода Saccharum, который делят на пять видов: S. officinarum, S. sinense, S. berberi, S. spontaneum и S. robustum. Если до сих пор в течение продолжительного времени преимущественно выращивали S. officinarum, то теперь преобладают сорта, выведенные путем целенаправленной межвидовой гибридизации.

Сахарный тростник — гигантское травянистое растение с подземным корневищем; подобно кукурузе он имеет массивный стебель с ясно выраженными узлами. Стебли могут достигать длины 6 м и толщины 2—5 см, они бывают зеленого, желтого, коричневого или фиолетового цвета, есть даже полосатые формы. У основания стебля узлы расположены близко один к другому, тогда как выше, в средней части стебля, длина его участков, находящихся между узлами (так называемы междоузлий), составляет около 20 см. Ближе к верхушке стебля междоузлия снова становятся несколько короче. Над каждым узлом ясно виден кольцеобразный участок, на котором находятся почка, защищенная чешуйкой, и расположенные несколькими кругами зачатки придаточных корней; этот участок называют корнеродным кольцом. Над ним находится еще один кольцеобразный участок ткани — кольцо роста, — состоящий из способных к делению клеток (вставочная, или интеркалярная, меристема) и осуществляющий нарастание междоузлия в длину. При полегании тростника деятельность этой меристематической ткани может привести к тому, что стебель снова примет вертикальное положение. Образующиеся в листьях ассимиляты запасаются в виде сахарозы в крупных паренхимных клетках внутренних частей стебля.

Листья длиной 1—2 м и шириной 5—7 см по краю мелкозубчатые и из-за отложения кремнезема жесткие и острые. Каждый лист живет около 7.0 дней. При высаживании стеблевых черенков из зачатков корней корнеродного кольца образуются расположенные по кругу корни; они перехватывают у начавшей развиваться почки питательные вещества до тех пор, пока из нижних узлов молодого побега не разовьются новые корни. У сахарного тростника, как и у всех злаков, большая часть корневой системы располагается в верхнем слое почвы, лишь немногие корни проникают на глубину примерно 1,5 м. Соцветие сахарного тростника — обильно разветвленная метелка длиной 70—90 см. Ниже колосков, расположенных попарно на боковых осях, находятся сидящие кольцом длинные шелковистые волоски, которые длиннее самих колосков, и поэтому все соцветие кажется пушистым. Поскольку образующаяся пыльца не всегда фертильна, другими словами, не всегда способна прорастать, плодов образуется очень мало. Если же оплодотворение происходит, то примерно через три недели созревают односеменные плоды-зерновки. Интенсивность цветения сахарного тростника зависит от сорта; кроме того, цветение у этого типичного растения короткого дня подавляется по мере увеличения продолжительности дня в районах выращивания, удаленных от экватора. Цветки и плоды представляют интерес только для селекционеров. При возделывании сахарного тростника для получения сахара цветение нежелательно, так как цветущие стебли прекращают рост, сильно одревесневают; кроме того, с развитием почек, покоящихся у нецветущих экземпляров, связано прогрессирующее снижение содержания сахара в стеблях.

Из области своего возникновения, ограниченной, по-видимому, Новой Гвинеей и прилегающими островами, сахарный тростник уже за многие тысячелетия до нашей эры через острова Малайского архипелага распространился в Индию и Китай. В Средиземноморской области сахарный тростник начали выращивать примерно в 600 г., а с XVI века он стал известен также на островах Вест-Индии, в Мексике и Южной Америке. Ныне его можно встретить в районах, лежащих примерно между 35° с. и 35° ю. ш. Интересно, что области его возделывания почти не совпадают с областями выращивания сахарной свеклы.

Хотя сахарный тростник — типичное тропическое растение, его разведение распространилось и на области, где рост и развитие растения полностью завершиться не могут, но урожай можно убирать в зависимости от температуры. Ниже 20°С рост очень сильно замедляется, а при 15°С и вовсе прекращается. Оптимальная температура для роста около 30°С. Общей границей возделывания следует считать среднегодовую изотерму 20°С. Отрицательно сказываются на развитии сахарного тростника и сильные колебания температуры. При минусовой температуре растение гибнет. Сахарный тростник очень требователен также к осадкам. Их годовое количество не должно быть ниже 1200 мм. Более того, молодым растениям нужны умеренные осадки, в течение основного периода роста — обильные, к концу же роста и в период накопления сахара, равно как при уборке урожая, осадков должно быть как можно меньше.

Высокие требования сахарный тростник предъявляет и к окультуренности почв. Вид почвы не столь важен, хотя предпочтительнее относительно тяжелые почвы, но тростник не переносит застойного их увлажнения. После основательной и глубокой обработки почвы в ней делают борозды глубиной до 45 см, находящиеся на расстоянии 1,40—1,80 м одна от другой, и в них сажают (укладывают) вырезанные из стебля черенки. Для черенкования наиболее пригодны верхние 2/з стебля, исключая верхушку. На каждом черенке должно быть по две-три почки. При экстенсивном возделывании сахарного тростника высаживают целые стебли. При последующем уходе за посадками борозды постепенно засыпаются. Затем, чтобы содействовать кущению, проводят окучивание молодых растений. Для уничтожения сорняков в посадках сахарного тростника сейчас применяют целый ряд действенных гербицидов.

Очень распространена многолетняя культура сахарного тростника, при которой урожай убирают в течение нескольких лет. Однако без тщательного ухода за почвой и растениями, как и без обильного удобрения, урожаи при многолетней культуре нередко сильно снижаются. Как правило, с одного и того же насаждения собирают не более трех урожаев. Вместе с тем имеются и такие посадки сахарного тростника, которые используются свыше 10 лет. Наряду с многолетней культурой широко распространено также однократное использование посадок.

Созревание сахарного тростника, т. е. лучшее для его срезания время, наступает при наиболее высоком содержании сахара в основной ткани (паренхиме) внутренних частей стебля. По мере роста растения отложение сахарозы происходит сначала в нижней части стебля, а затем все выше. Содержание сахарозы в сахарном тростнике (9— 16°7о) ниже, чем в сахарной свекле.

В зависимости от условий местообитания сахарный тростник срезают через 10—24 месяца после посадки, если его рост преждевременно не был прерван похолоданием (так нередко бывает в субтропиках). Как и прежде, при уборке урожая широко используется ручной труд. Мощными рубящими ножами стебли срезают по возможности ниже, удаляют с них листья и зеленые верхушки и сваливают стебли в кучи. В течение многих лет делались попытки создать машины, пригодные для уборки урожая сахарного тростника. Теперь имеются последовательно работающие (дополняющие одна другую) машины и комбайны, с помощью которых на ровных и слабо всхолмленных участках неполегший тростник может быть срезан и предварительной обработкой подготовлен к отправке на фабрику. В отличие от сахарной свеклы, которую можно хранить, сахарный тростник необходимо переработать не позднее, чем через 24 ч после уборки. Поэтому количество убранного тростника должно полностью соответствовать производственным мощностям перерабатывающих его фабрик. При хорошем развитии посадок сахарного тростника получается большой выход его массы. Так, на Гавайских островах после выращивания тростника в течение 20—24 месяцев снимают урожай до 2300 ц/га. Можно считать, что в среднем во всем мире урожай тростника составляет около 500 ц/га в год.

Прессуя стебли, получают сок. Образующиеся при этом отходы (остатки стеблей) называют бегассой; ее используют как топливо на предприятиях, производящих сахар. Но бегасса пригодна также для производства бумаги, строительного картона и ряда химических препаратов. Последующая переработка сока тростника производится теми же методами, что и переработка сока сахарной свеклы, а изготовленный из него сахар-рафинад не отличается от сахара, получаемого из свеклы. В небольших количествах из сахарного тростника, кроме рафинада, вырабатывают более или менее твердый бурый сахар. Способ его переработки, применяющийся там, где площади возделывания тростника невелики, очень прост — выжимание сока из стеблей происходит на простых мельницах; при этом извлекается лишь немногим более половины сока. Затем его упаривают на больших открытых противнях. Получаемый продукт содержит все компоненты исходного сиропа и поэтому гигроскопичен. В Индии, Китае, Восточной Африке и в северной части Южной Америки бурый сахар очень популярен, что не в последнюю очередь объясняется его более низкой ценой, чем цена рафинада. Следует отметить, что только что выжатый сок сахарного тростника — приятный сладкий напиток; в тепле он очень скоро начинает бродить.

Большая часть получаемого во всем мире пищевого сахара извлекается из сахарного тростника, но весьма характерно, что соотношение между долей мирового производства сахара из тростника и долей сахара из сахарной свеклы постоянно меняется. Невзирая на относительно меньшее содержание сахара в сахарном тростнике, чем в сахарной свекле, при его возделывании с одного гектара поля выход сахара больше, чем при выращивании свеклы. Это объясняется тем, что масса стеблей тростника превышает массу корнеплодов свеклы, выросших на той же площади.

ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА

Производство сахара уходит корнями в глубину веков. Первоначальным сырьем для получения сахара являлся сахарный тростник, родиной которого считается Индия. Воины Александра Македонского, участвующие в походе в Индию в IV в. до н. э., первыми из европейцев познакомились с этим растением.

Постепенно из Индии сахарный тростник распространяется в страны с теплым климатом.

В древних рукописях встречаются сведения о выращивании сахарного тростника в Китае во ІІ в. до н.э.

А в І в. до н. э. сахарный тростник начали выращивать на Яве, Суматре и других островах Индонезии. Крестовые походы способствовали распространению сахарного тростника для получения сахара в странах Европы, в т.ч. и в Киевской Руси.

Венецианцы, первые из европейцев, научились изготавливать рафинад из тростникового сахара-сырца. Но еще, вплоть до начала XVIII в. сахар оставался большой редкостью на столах европейцев.

Большую роль в распространении сахарного тростника и получения из него сахара сыграла Португалия.

Законодателями мод в производстве сахара в XVII в. стала Голландия. Она стала заводить плантации сахарного тростника в своих колониях, расширила производство сахара на Яве. В это же время в городе Амстердам начинают строиться первые сахарные заводы. Немного позже заводы появляются в Англии, Германии, Франции.

История сахарной промышленности России начинается в 1719 году с момента строительства первых сахарных заводов в Санкт-Петербурге и Москве.

В России для изготовления сладких сиропов,напитков и настоек использовали вяленные или сушеные корнеплоды свеклы, брюквы, репы. Культивировалась свекла с давних времен. В древних Ассирии и Вавилоне свекла выращивалась уже за 1,5 тыс.лет до н.э. Окультуренные формы свеклы известны на Ближнем Востоке с VIII-VI вв. до н.э. А в Египте свекла служила главной пищей рабов. Из диких форм свеклы,благодаря селекции, были созданы сорта кормовой, столовой и белой свеклы. Из белых сортов столовой свеклы были выведены первые сорта сахарной свеклы.

Появление нового альтернативного тростнику, сахароноса историки науки связывают с открытием немецкого ученого-химика, члена Прусской академии наук А.С.Маргграфа (1705-1782).

В докладе на заседании Берлинской академии наук в 1747 г. он изложил результаты опытов по получению кристаллического сахара из свеклы. Полученный сахар, по своим вкусовым качествам не уступал тростниковому.

Дальше в исследовании и изучении данного открытия пошел ученик Маргграфа — Ф.К.Ахард(1753-1821).

Он с 1784 года взялся за усовершенствование, дальнейшую разработку и внедрение в практику открытия своего учителя. Ахард понимал, что одним из важнейших условий успеха нового, перспективного дела,является улучшение сырья-свеклы, т.е. повышение ее сахаристости .В 1799 году труды Ахарда увенчались успехом. Появилась новая ветвь культурной свеклы- сахарная. В 1801 году в своем имении в Кюцерне (Силезия) Ахард построил один из первых сахарных заводов в Европе,на котором освоил получение сахара из свеклы.

Первое упоминание в исторических документах о появлении в древней Руси кристаллического сахара,ввозимого «с заморскими товарами»появилось в 1273 году, но для населения он еще длительное время являлся недоступным продуктом. Более широко сахар стал поступать на рынки России и Украины, начиная с XVII в., через порты Черного и Балтийского морей из колониальных стран. Сначала сахар был деликатесной едой и использовался как дорогое лекарство. Но со временем количество употребления сахара расширилось. В начале XVIII в.в связи с появлением таких напитков как чай и кофе потребление сахара значительно увеличилось. Введение пошлины на ввоз сахара заставило русских купцов по-новому посмотреть на торговлю сахаром. Многие из них стали понимать,что намного выгоднее наладить собственное производство сахара на основе завезенного сахара-сырца. В 1718 году появляется первый правительственный документ об организации сахарного производства в России.

Как вам статья?